傷病者等を救助するロープワーク

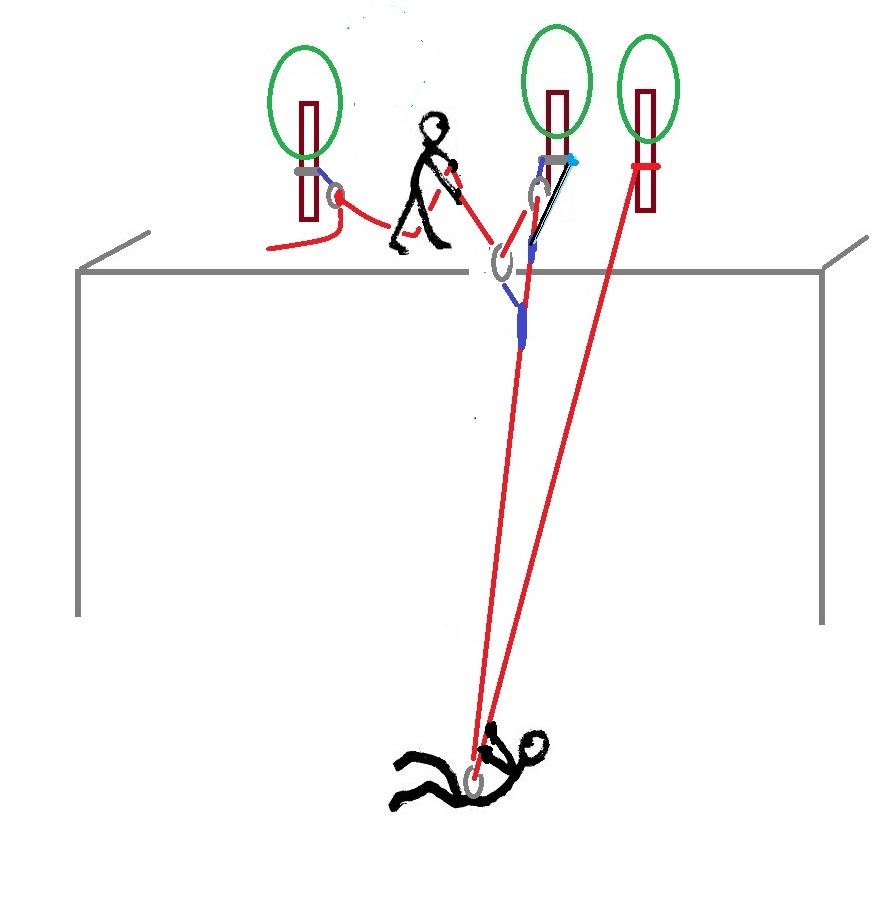

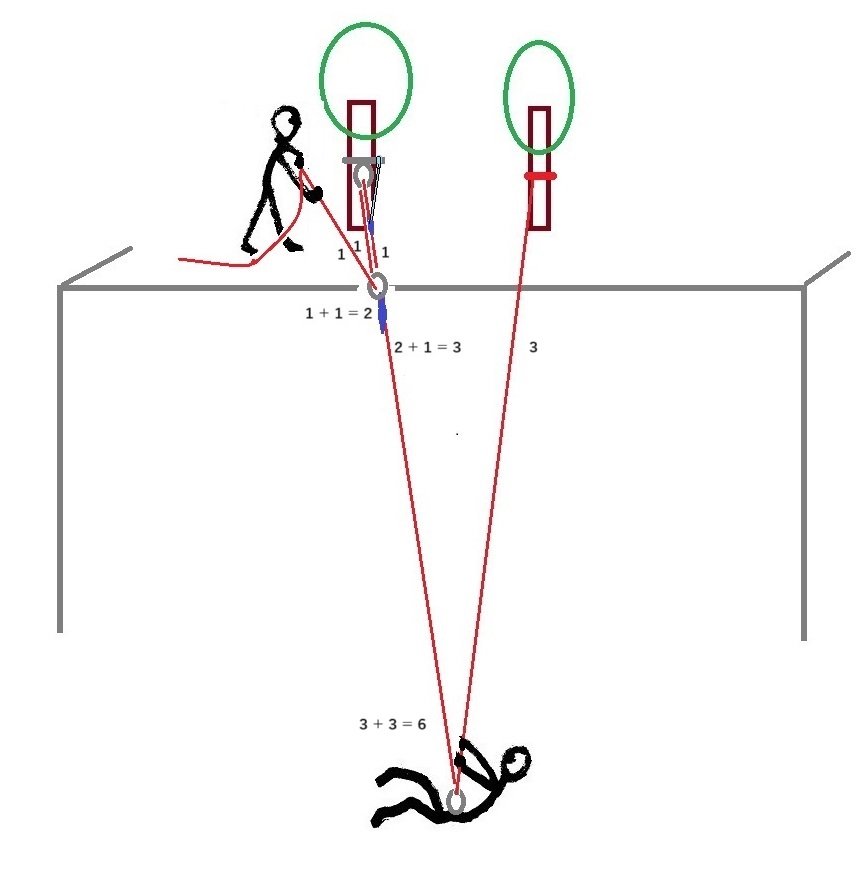

つり上げシステム

・ごぼうぬき、1分の1、2分の1、3分の1、5分の1、6分の1、7分の1、のシステムがある。斜面の状況、救助者の人数、負傷者まで行けるか、支点の状況、カラビナスリングの数、引き上げに要する時間、気温の低下、などの条件を考え工夫して使い分けなければならない。

・引き上げに用いられる支点(アンカー)は極めて強力に設置されていなければならない。

・滑車もアッセンダーもなくて、一人で一人を引き上げられる可能性が最も高いのは6分の1システムです。動画はこちら

・救助者が3名以上いれば、綱引きの綱を引くようにして、負傷者を引き上げてしまうのが良い(ごぼうぬき)。3分の1以上のシステムは摩擦による抵抗が大きいし設置に時間がかかるからである。

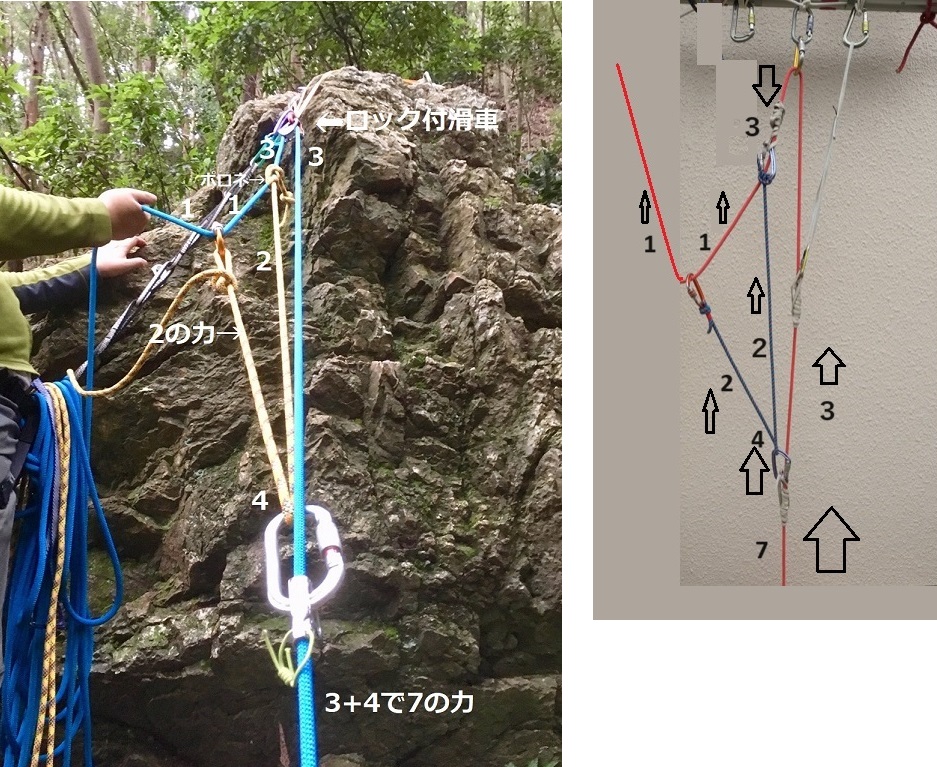

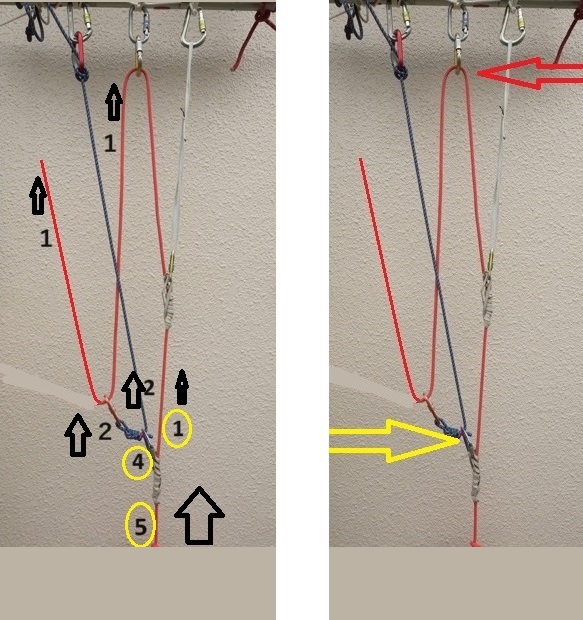

・もし滑車が一つだけあったなら、1/7を以外は一番下の位置(下写真右の4の位置)に滑車を用いるのが最も軽く上がる。ラチェット付の滑車を入れるなら一番上の位置に入れる(ラチェット付滑車を1番下に置くとラチェットを解除しないと一1番下のフロックを下げられない)。一番上に入れて5分の1で実験した所、一人で一人を引き上げられた。一番上に滑車を入れたら一番下は少しだけ摩擦が少ないHMSカラビナを使うのが良い。

(説明)

①1/2の場合はロープの折り返しのカラビナ(以後:下カラビナ)は吊り上げられる人(以後:Aさん)の所つまり一番下にあるので、説明はいらない。

②1/3の場合はロープのテンションはどこも一定のように思えるがそうではない。Aさんから出たメインロープは一番上のカラビナ(以後:上カラビナ)を摩擦しながら通過し、次に下カラビナを通過するので、下のカラビナの方が摩擦が大きい。

③1/5の場合は下カラビナを引く補助ロープにメインロープの2倍のテンションがかかるが、上カラビナはメインロープのテンションのみなので、下カラビナの方が摩擦が大きい。

④1/7の場合は、上カラビナに、吊り上げ者が引くテンションの3倍のそれ(テンション)がかかるので、上カラビナの方が摩擦が大きくなる(下カラビナは2倍)。実は吊り上げのスタートから1/7システムが機能するまでは時間がかかる(1/7システムが機能するまでに2~3メートルはAさんが上がらない状態でロープを引かねばならない)。ロープが充分に伸びて、ブロック(マッシャー等)の1つは緩み2つが締まる必要があるからだ。狭いテラスで1/7は極めて使いにくい。

7分の1ダブルマリナーシステム

@3分の1システムに補助ロープ5mを加えるだけで設置出来る。

@ロープが折り返される箇所が3か所なので摩擦が少ない(7分の1雪山システムは4カ所)。

{参考=ポロネヒッチ、ロック付滑車

→オートブロック(こちらを参照)やタイブロック(こちらを参照)で代用出来る。}

@ロック付滑車がない場合、オートブロックによるロックシステムの緩み分の引き上げが必要になるので、広い足場が必要になる(10cm緩みを取るには70cm引かないとならない)。

@まずは7分の1ダブルマリーナを優先する。以下場合に応じて1分の1から7分の1までを使い分ける。

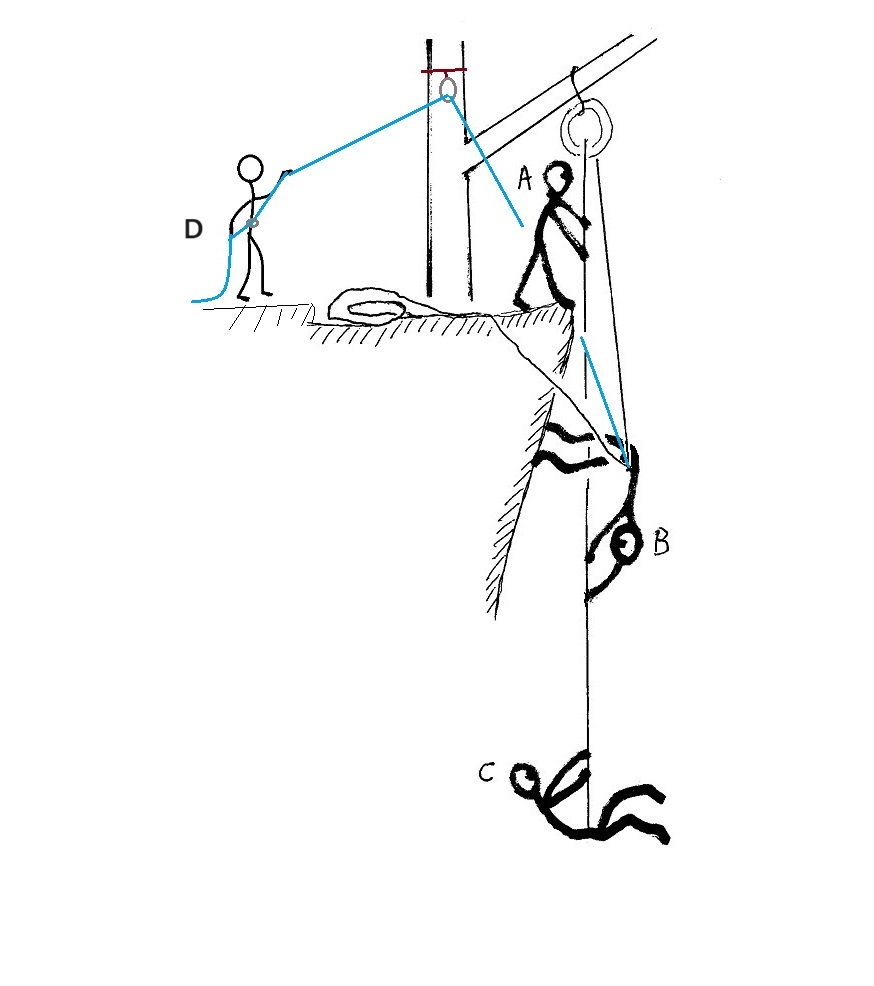

@浮石が多く、負傷者Cに向かって落石が予想される場合は要注意(他に方法がないか考えること)。補助者Aは負傷者Cに向かうロープを引き上げる(緩斜面であり、Cに登る力が残っているのであれば、Aがいない場合でも本システムは機能する)。

@補助者Aによる引き上げが重くて大変な場合は、ACを結ぶロープ上でAの足元あたりにスリングでフリクションヒッチを作りそれを支点に2分の1システムを作って引き上げる。

@支点のカラビナがベアリング付滑車であると、吊り上げスピードは最速となるが、救助者Bと負傷者Cの体重差が大きい時は注意が必要である。

@BがCより下に降りてしまうとコントロール出来なくなるので、上の支点又は負傷者Cからコントロール用の補助ロープを垂らし、Bはその補助ロープを持つことで下る速度をコントロールす下る。

@Bはロープの中間をハーネスに結び体重(カウンターウェイト)を利用して負傷者Cを引き上げる(余りロープが団子になって落下しないよう補助Aに依頼、Aがいなければ別途工夫)。さらに負傷者Cから支点に向かうロープを手で上方向に引きながら、負傷者CにBは体重を利用して負傷者Cを引き上げ、さらに負傷者Cから支点に向かうロープを手で上方向に引きながら、負傷者Cに向かう。

@Bが頭を下にして負傷者方向に向かう方が力に無駄がないが、頭を上にして負傷者Cに向かって良い。

@ビレーヤーDはBをビレーする。Dがいない場合はAがビレーヤーDになる。DもAもいない場合は1分の1を行うかは検討を要する(他に方法がないか考える)。

@Bが負傷者の所に達した場合、補助者Aがいなければそれ以上吊り上げると、吊り上げスピードのコントロールが出来なくなる可能性がある、支点から救助者Bに向かうロープを自己脱出で登り、ある程度登ったら、再度、負傷者Cに向かう。

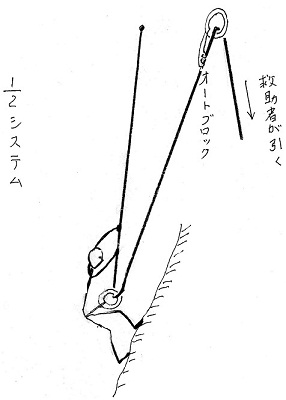

2分の1システム

@救助者が1~2名しかいなくても、負傷者が腕力でロープを引ける場合は、2分の1システムが良い(リードクライミング中に途中で墜落したクライマーがビレーヤーの助けを借りて上の支点までゴボウで登る時と似た原理)。

@1/3システムを追加すれば1/6に出来る。

@オートブロック(フリクションヒッチに同じ)はバッチマンタイプ1が緩みやすくて良い(止まらない場合はタイプ2を使う)。

@オートブロックと支点のカラビナの間隔が短いとオートブロックがカラビナに引き込まれてカラビナの反対に移動しロックをかけることが出来なくなる。それを防ぐため、カラビナとオートブロックの間に60cmスリングを足す方がベター(60cm上がったらオートブロックを負傷者の方向に引き下ろす)。

@1/5や1/7システムの場合は上の60cmスリングを足す方法を採用すること。せっかく引き上げても緩んだオートブロックが締まるまでの距離だけ下がってしまう (1/7だったら10cm下がったら70cm 引いた努力が水の泡)ことを防げる。

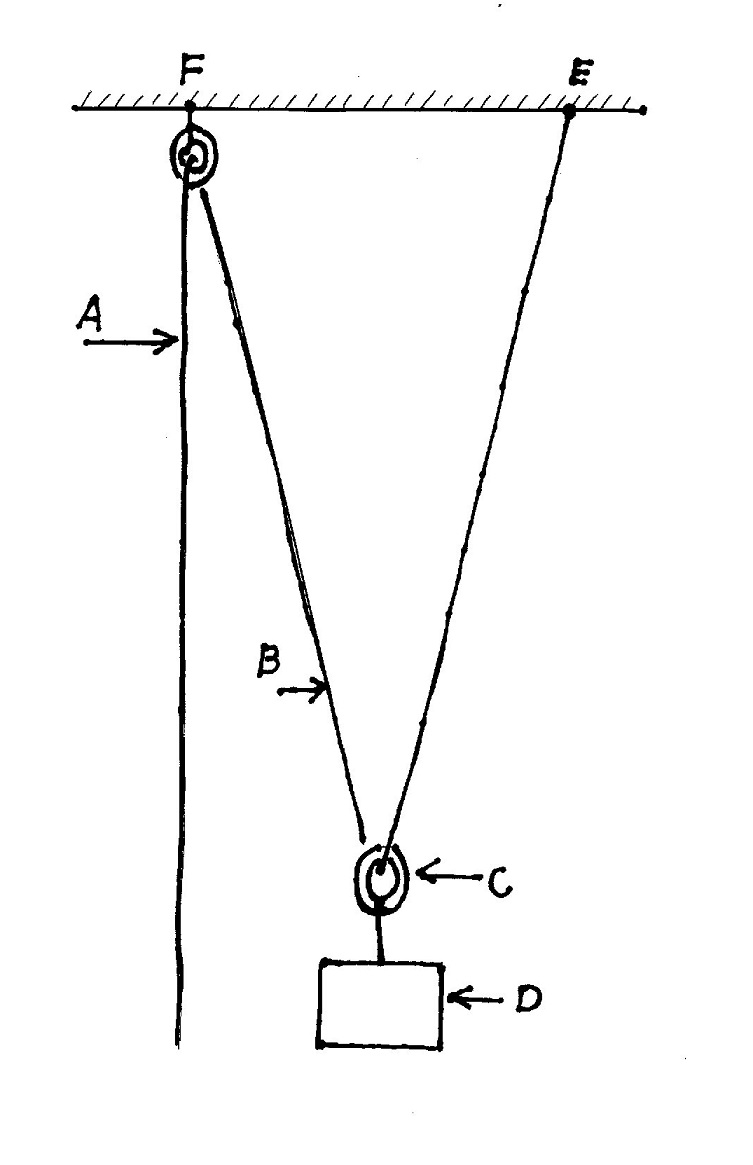

カウンターウェイト2分の1

@救助者1名のみで、負傷者Dをで吊り上げることが出来る。

@救助者はAの位置にスリングを巻き付け(フリクションヒッチ)、Fから垂直に垂れたA-Fロープに自己脱出をセットする(A-F方向に登る形)。

@救助者AはA-Fロープにぶら下がった状態で負傷者側のC-Fロープを引き上げる{Bの位置あたりを上に(C→F方向に)引く}。

@救助者と負傷者Dが同程度の体重ならば吊り上がる。

@負傷者がE-Cロープを引く{下向き(E→C方向)に引く}ことが出来れば、簡単に吊り上がる。

@Cカラビナの位置に滑車を使えれば簡単に吊り上がる。

@上記のCカラビナの位置の滑車使用の状態で、負傷者がE-Cロープを引こことを加えれば、超簡単に吊り上がる(救助者がC-Fロープを引かなくても吊り上がるだろう)。

@1人1個でよいので滑車を常時携帯していると良いのだが、そうでない場合の方が多いだろう。滑車なしで、非力な40kgの人2名をカウンターウェイトをにして、65kgの人を上げられた(実験済)。

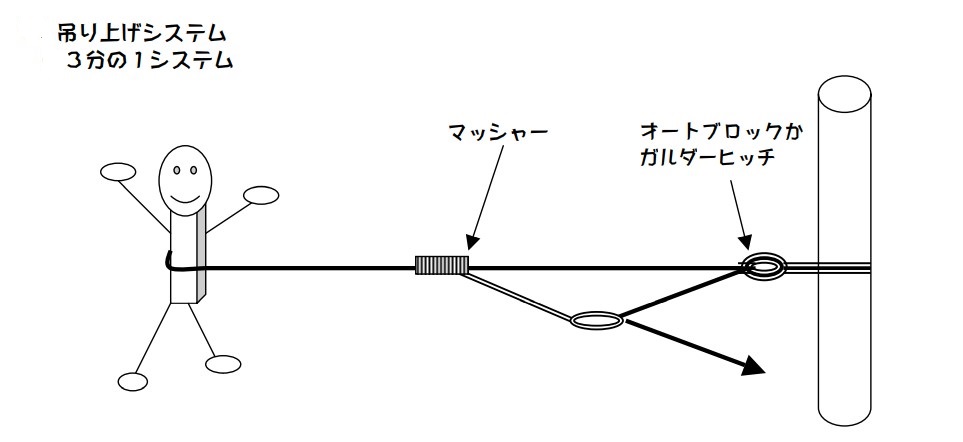

3分の1システム

*90度回転すればチロリアンブリッジのセットの図となる

上図のようにハーケン1本による支点でシステムを作ってはならない。

ハーケンの場合は効いていても3本を連結して1つの支点にすること。ハーケンやボルトに優先して、腕より太い、枯れていない、樹木を支点にするのが良い(全力で探すこと)。

左図の右端中央のユマールはオートブロックヒッチ(バッチマンタイプ1かマッシャー)を使う。

*2分の1の図の右上の位置を参照

左図右端下のブルージックはセットに時間がかかるので、バッチマンが多く使われている。

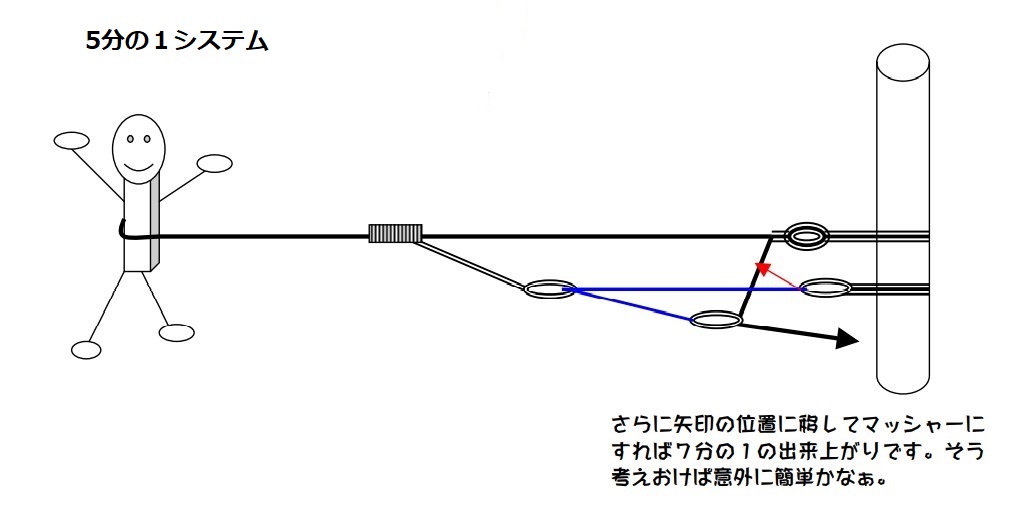

5分の1システム(上引き)

もし滑車が一つしかないなら、黄色矢印の位置に滑車を用いるのが最も軽く上がる(2分の1からと5分の1まで同じで7分の1は赤矢印の位置)。トラクション(下写真)を入れるなら赤矢印の位置に入れます(黄色矢印の位置に入れると逆進防止の爪が効いて一番下のブロックを下げられない,下写真右のマイクロトラクションの場合は赤い下向き矢印の所のスイッチによって単純滑車に切り替えられるので状況により入れる位置を決める)。・・・5分の1で実験した所、赤矢印の所に滑車を入れても、一人で一人を引き上げられた。もし、赤矢印の位置にトラクションを入れたら黄色矢印の位置は少しだけ摩擦が少ないHMSカラビナを使うのが良い。

5分の1雪山用システム(下引き)

@救助者がAを下方向に引くと5分の1

*最上部の支点はガルーダヒッチorビエン手orスリングによるオートブロックorオートロック型ビレー器具(ATCガイド等) orロック機能を付加した滑車等を使うことが考えられる。手持ちのロープや道具に合わせて決めることになるので、事前に実験しくりかえし練習しておくこと。

@B1とB2はまっすぐにつながっている。

@B2位置にスリングでオートブロックを施してカラビナをかけ、それにAからのロープをクリップして上に引けば7分の1システムに移行する。

7分の1雪山用システム

ダブルマリーナに比べて補助ロープが不要、ダブルマリーナ1/7より摩擦が大きい、抵抗の少ない雪の斜面用、 上向きに引ける(5分の1は下向き)

雪山で支点を作ったり、つりあげシステムをセットする場合は早く確実に(出来るだけオーバー手袋をしたままで)行いたい。そのためにはヌンチャク、オートロック出来るビレー器具(ルベルソキューブなど)、小さな登高器(タイブロックなど)、救助用滑車(プーリーなど)、といった用具をなるべく使うべきである(プーリー1つとタイブロック1つ、軽量のヌンチャク数本は冬季登攀の個人の必携装備にして良いと思われる)。

冬季登攀中に手袋してハーケンの穴にスリングを通す作業は至難だ、でもヌンチャクならそれを簡単に行うことが出来るのだ。

器具名、下から上に向けて

(1)3分の1用タイブロック

(2)ヌンチャク

*タイブロックと対及びプーリーと対

(3)3分の1用プーリー

写真上部の立木付近を拡大して器具名と共に下に掲載

下の写真では器具名を上~下に向けて反対順に記しているので注意のこと

器具名、

右下から左上に向けて

①7分の1用タイブロック

*①の下が上記写真の(3)3分の1用プーリーである

②カラビナ

*タイブロックと対

③7分の1用プーリー

*ない場合はカラビナに変更

④5分の1用プーリー

*ない場合はカラビナに変更

⑤ヌンチャク

*タイブロックと対及びプーリーと対

⑥5分の1用タイブロック

*下に引くとロックする向きにセット

⑦オートロック式プーリー

*ない場合はルベルソーキューブ等に変更

⑧カラビナ

*オートロック式プーリーと対

タイブロックとプーリーを組み合わせて作った、オートロックシステム

@左下に伸びるロープの末端に負傷者がつながる。

@7分の1雪山システムの写真ではオートロック式のプーリー1つを使っている(立木にかけた白いスリングのすぐ下)

@オートロックシステムを確実に作ることで、つりあげシステムの安全が保たれる(つりあげシステムの心臓部と言える)。

@プーリーやタイブロックがなければガルーダやビエンテやフリクションヒッチに変更する。

ダブルロープの吊り上げ

@ロープを2本使うダブルロープシステムでクライミング中で、トップが登れた所をセカンドがフォロー出来ない場合

@ダブルロープを使った引き上げシステムを作るのが良い。トップはダブルロープのうち一方のロープ(以下:青ロープ)を支点に固定してまう。そして、もう一方のロープ(以下:赤ロープ)だけを思い切りテンションをかけながら(引き上げながら)ビレーする(3分の1システムを作って引き揚げても良い)。セカンドは、まず、青ロープをハーネスからはずし末端をフリーにする、次に、青ロープを手で引いて登ったり、青ロープにフリクションヒッチを施して自己脱出で登ったりして上昇する。セカンドの上昇力とトップの赤ロープの引き上げ力が加わって2分の1システムに近い効率で昇って来ることが出来る。

テンンションのかかったロープを固定して自由に動けるようになる。

図では片手でフリクションヒッチを施すのみであるが、仮固定で両手をフリーにし、 マリーナヒッチでテンションのかかったロープを固定すれば、ビレーヤーが自由に動いた後に(例:負傷者の所まで往復)、再度、ビレーヤーにテンションを戻すことが出来る。

話のタネに留めるロープワークに行く

└ロープワークのページを連続して読んで行くことが出来ます。