ロープの結び方 YTUbe動画一覧![]()

インクノット(クローブヒッチ) ハーフマスト結び(イタリアンヒッチ) 靴紐のほどけない結び

テープ結び(リングベント) フィッシャーマン結び ダブルフィッシャーマン オ-バハンドノット

ブルージック結び バッチマン結び カラビナバッチマン結び マッシャー結び

ハーフマスト2回捻り エイト環2回掛け カラビナ懸垂 マリーナヒッチ タイオフ

ATC&エイト環仮固定 ハーフマスト仮固定 マリーナヒッチ応用仮固定

ギアの携行法 ロープのしまい方

ロープワーク講習(青山一丁目教室,平日夜の室内机上講座) 登山教室Timtam

ロープワークの項目をクリック(タップ)しても所定の内容に飛ばない場合は、そこから で戻り、再度、同じ項目をクリック(タップ)して下さい。

で戻り、再度、同じ項目をクリック(タップ)して下さい。

仲間と登るロープワーク(1)

リードアンドフォロー 合図なしのリード【解説,合図について 】 トップロープ【動画と写真,フリーの岩場 】 懸垂下降 確保支点作り ダブルロープ A1クライミング【アブミ,写真 】 シングルピッチ

仲間と登るロープワーク(2)

沢登りのロープワーク【ビレー,渡渉,滝の登攀,ゴルジュ,支点構築 】 雪山のロープワーク コンテニアス 流星法 オポジションセット

初心者等を支援するロープワーク

ロープフィックス ショートロープ【ショートロープ研修,懸垂下降補助,腰引きコンテ 】 プレクリップ【プレクリップマシン,解説 】 単独登攀 単独岩トレ

傷病者等を救助するロープワーク

自己脱出 懸垂下降アドバンス【懸垂下降動画集23,救急法(傷病者に近付),ロープを投げない,登り返し,背負い懸垂,ロープ継ぎ足し 】 簡易ハーネス 人の背負い方 ツエルト担架&ザック担架 ツエルトの張り方 吊上システム 確保者のテンション解除

話のタネになるロープワーク

*話のタネに留めるロープワークは上の「仲間と登る」「初心者を支援」「傷病者等を救助する」のロープワークを用いて同様のことが行えます。

結び目通過 ロープ割り懸垂 チロリアンブリッジ ラビット ガルーダとビエンテ バタフライ インラインエイト 流動分散 PASセルフアンカー ポロネ アルパインヌンチャク

各ノート(ロープワークについての記載があります。)

岩登りノート 沢登りノート 雪山登山ノート 遭対ノート

イントロダクション

@まずは、4つの結び方(エイトノット,クローブヒッチ,バッチマン,ハーフマスト)と4つのロープワーク(リードアンドフォロー,懸垂下降,自己脱出,仮固定) の習熟(現場でものすごく早く確実に出来る状態←素早いは安全につながる)を目指して下さい。この4つの結びと4つロープワークを起点に「登山教室で伝えたいロープワーク(仲間と登る,初心者等を支援する,傷病者等を救助する)」を地道な訓練を積みながら身に付けて行って下さい。単純で、頑丈で、いつも持ってる道具で、安全が最優先です。疑問点は問い合わせて下さい(メール or 問合せフォーム)。

@出来れば、Timtam&Cueが平日夜に室内で開催している青山一丁目室内ロープワーク教室(室内講座検索)又は岩場ゲレンデで開催している岩登り&ロープワーク教室(鹿沼・鷹取など検索)に参加してロープワークを学んで下さい。Timtam&Cueは初歩から段階的に岩登りを学んでいただくなかで「ロープワークが出来て、ロープを持って山に出かけて行ける登山者」の育成を目指しています。ロープワークに必要な用具はレンタルします。くわしくは講習会の予定のページをごらん下さい。

@ロープワークは間違えると非常に危険です。ゲレンデで充分に習熟し、実験してから本番で使って下さい。本番では超頑丈な支点を作るように心がけで下さい。本番の支点はクライミングジムにある支点とは別のものだと認識して下さい。

@ロープ操作の方法がわかっても、それを使える「総合的な身のこなし」がなければ、自分と仲間の安全を守ることに、実質として、つながらないです。少なくとも自己脱出を用いてロープを鉛直に登れるだけの身のこなし力を保ってロープ操作 (自分と仲間の安全を守るロープ操作)は行われるべきです。

@結び目からロープの末端までの長さはロープの径の10倍以上、直径8mmのロープなら8cm出すと良い言われていますが、止め結びを施して万全を期してください(ブーリン結びの完成図その4などの写真をごらん下さい)。懸垂下降で2本のロープを普通のノット(フューラー結び)でつなぐ場合は結び目からロープ末端までの長さは1メートル近く出して下さい。

@英語では、「ノット」はカラビナや棒などの対象物がなくても自分自身で完結している結び、「ヒッチ」はカラビナや棒などの対象物と共に成り立つ結び(ひっかけ)、「ベンド」はロープとロープを連結する結び(つなぎ)を示しています。

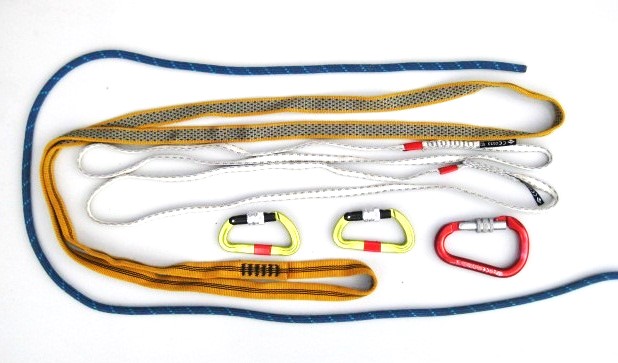

@お勧め基本ロープセット(ロープを持って山に行く場合の最軽量必携用具)

上から

◆φ7.9mm 50mクライミングロープ1本

*超軽量バリエーションハイキング向き、30mでも良いが50mの方が多用途です。

*懸垂下降後の回収がしやすいようにロープ末端に巻かれた長さなどを記した白色テープは取ります。

*ロープの太さは用途によって異なります。φ8.5mm程度→アルパイン用、φ9.5mm程度→フリー用

◆120cmナイロンスリング1本

*セルフビレー用、簡易ハーネス、お助け紐、救急時の背負紐、などに使います。

◆60cmダイニーマスリング3本

*ダイニーマスリングは細くて強くて便利ですが、融点はナイロンより低いです(摩擦熱に注意)。

*自分色(写真では赤)のビニールテープを巻いて他の人の物と混じってもわかるようにします。

◆軽量安全環付カラビナ2ヶ

*ネジ式なら普通カラビナとしても使えます。ネジは強く締めないこと(開かなくなるとめんどう)。

◆軽量HMSカラビナ1ヶ

*確保、懸垂、オートロックビレー器のロック解除器など万能です。

8の字結び(エイトノット)

└Ytube4分31秒

結びやすくほどけにくい、ショックに強くそれがかかってもほどけやすい。パートナーが見て結べているかチェックしやすい、初心者が覚えやすい、などの利点から、ロープをハーネスに連結する結びの主流になっています。ちなみにハーネスに連結する時におしゃべりなどしないで真剣に、登攀開始前にパートナーの結びを確認しあうといった慎重さが必要です。

その1 後ろから行って後ろから入る |

その2 エイトノットが出来た |

その3 エイトノットで輪を作り始める |

その4 ロープを並行して通す |

その5 輪の出来上がり |

その6 きっちりしめて完成 |

その7 さらにとめ結び(ノット)を作りに行く |

その8 写真では一回巻きのノットだが2回巻き (ダブルフィシャーマン結びのように)を使う方が 一般的 |

その9 二つの結びを離すといずれノットは緩む |

その10 だから、二つの結びはきっちり近づける |

ブーリン結び(ポウラインノット)

└Ytube22秒

結びやすくほどけにくい、ショックに強くそれがかかってもほどけやすい(1000Kgの静加重をかけて実験したところ、8の字結びでは解くのに数分かかるほど締まり固まってしまったが、ブーリン結びはすぐに解けた)。早く結べる、暗い所でも結べる、輪の大きさの調整が簡単、というように大変すぐれているのでキングオブノットと呼ばれるほどです。ただし、止め結びをブーリン結びにくっつけて(結びどうしが離れないように)作り、ブーリン結びと止め結びを合体させないと解けてしまう可能性があります。また初心者が覚えにくい、止め結びが必要(再掲)、などの欠点があるため現在はあまり使われなくなったようです。欠点を知って使えば大変便利な結びです。

その1 |

その2 |

その3 ブーリン結び完成(二本のロープを 使ったのでシートベンド完成と言い変えて良い) |

ブーリン結びは「結びやすくほどけやすい」の で止め結び(2回巻きでも可)とペアで使います。 |

その4 ブーリン結び&止め結びの完成形…二つの結びは接して引き締め られる。ブーリン結びを作るには多くのやり方があります。 |

|

二重ブーリン結びでスリングの長さを調節する |

|

①輪を作ります。 |

②左側の末端を輪に通したら、 |

③右の末端を左の末端に通して出来上がり。 |

④結び目で長さを調節することができます。 ブーリン結びに不可欠だった止め結びが スリングで作る二重ブーリンでは不要です。 |

⑤かかってはいけないリング加重 (写真の黄色矢印)に対応出来ます。 |

⑥結び目を移動れば長さが変えられます。 |

インクノット(クローブヒッチ)

└Ytube23秒

ノットという結びはロープだけで結ぶ結び、ヒッチはなにかに引っ掛けてとめる結び、ベンドは繋ぐ結び・・・昔、インクの瓶の口にひもが結んであって、その結び方だからインクノット(本当はインクヒッチと呼ばれるべきだったのだが)というのだそうです。結びの位置をそれを解かずに自由に動かせるのと、ひっかける対象(主にカラビナ)を抜けばマジックのようにサットほどけてしまうという特徴があります。セルフビレー(自己確保)をセットするときに使われています。片手で結ぶクラブヒッチがありますが、まずは下図の両手で結ぶ方法が確実に出来るようにするのが良いでしょう。

その1 二つのワッカを作ります。 |

その2 ワッカを開いてメガネにします |

その3 その2の写真の左側のワッカをその2 の写真右側のワッカの上に並行移動させます |

その4 重なって出来たワッカにカラビナをか けてクローブヒッチの出来上がり |

テープ結び(リングベント)

└Ytube2分20秒

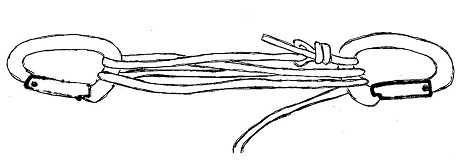

岩登りや沢登りに出かける時には1.5m長、15mm幅のテープを輪にしたスリングを5本、3m長、30mm以上幅のテープを輪にしたスリングを1本、ついでに1.6m長、6mm径のロープを輪にしたスリングを5本持って行くのを基本にし、ルートによってその数を増減します。テープを輪にしてスリングを作る時にテープ結びを使います。ロープを輪にする時はダブルフィッシャーマン結び(シングルフィッシャーマン結びよりは念のためということでダブルを使う人が多い)を使います。

その1 普通のノット(フューラー結び)を作る |

その2 もう一つのロープを差し入れる |

その3 ベンドとはつなぐという意味だ |

その4 リングベンドの完成 |

フィッシャーマン結び

└Ytube2分40秒

その1 ノットにもう一つのロープを通す |

その2 もう一つのロープでノットを作る |

その3 二つのノットが左右で点対称に出来る |

その4 きっちりしめて出来上がり |

ダブルフィッシャーマン結び

└Ytube4分40秒

ロープスリングを作るときに使います。2本のロープ(ザイル)を連結して懸垂する時に使う結び方として使う人も多いです。ダブルフィッシャーマン結びの左右に止め結びを作るぐらいの慎重さがあって良いです。

その1 フィッシャーマン結びの要領で |

その2 二回巻きのノットを作りに行く |

その3 一つ目の二回巻きノットが出来上がり |

その4 もう一つのロープで2回巻きを始める |

その5 二つの2回巻きノットが左右点対称に なる |

その6 きっちりしめて出来上がり |

附録 ダブルフィッシャーマ結びはエイトノッ トやブーリン結びの止め結びとして使われます。 右写真へ |

2回転巻いた輪を(写真では右から左に)ロープ (オレンジ色)の末端を通して止め結び完成。 エイトノットやブーリン結びと止め結びがくっついているとほどけにくい! |

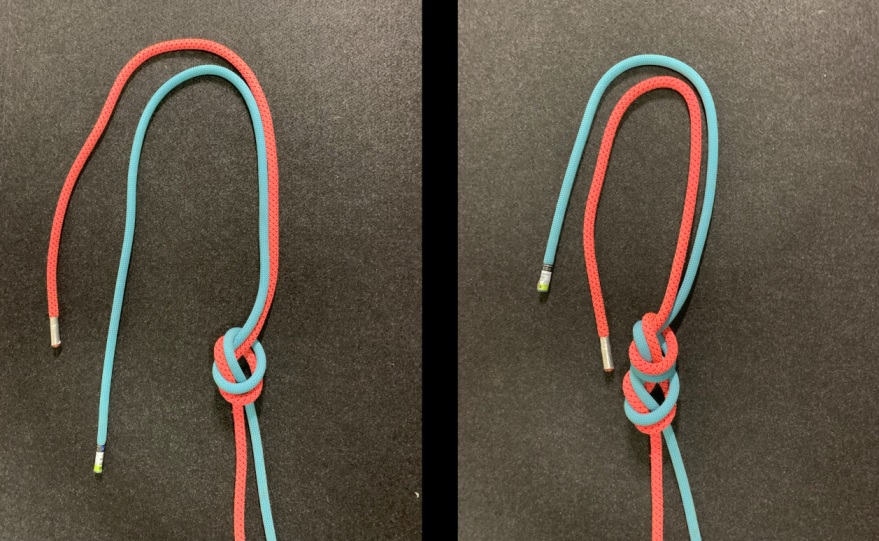

オーバーハンドノット(フューラー結び)

└縦画面1分

懸垂下降で2本のロープをつなぐ時に用います(つなぎなので本当はノットでなくてベンド)。 末端を1mほど出して、赤と青のロープを左右に引き裂くリング加重でもほどけないようにします。右写真のようにダブルオーバーハンドノットにして安心安全度を増す場合が多いです。

ブルージック結び(オートブロックorフリックションヒッチその1)

└縦画面4分

@ブルージック結び、バッチマン結び、マッシャー結びなどは総称してオートブロック又はフリクションヒッチといいます。

@オートブロック(フリクションヒッチ)はテンションのかかったロープから脱出したり、ロープを登る自己脱出、フィックスされたロープに「ブルージックで登る」など、多用途です。

@スリングの材質は融点が170度程度と低いダイニーマという繊維よりナイロン(融点230度程度)の方がベターです。ダイニーマは色が染められなくて白いので判別出来ます(=白い部分が多い細いスリングがダイニーマが主体で出来ている)。

@一回だけ回したブルージックはガースヒッチとかタイオフとか呼ばれています。

@ブルージックを時間をかけて綺麗に結べば、摩擦が均等になり他のオートブロック(フリクションヒッチ)よりスリングが痛みにくいです。

その1 結び目(黒いカバーとその右)の位置 に注意写真はテープだが、ロープスリングで 作るの方がベター |

その2 ブルージック結びの出来上がり、結び 目が均等に巻いた部分を押さえる形にする |

バッチマン結び(オートブロックorフリックションヒッチその2)

└縦画面2分

ブルージック結びと用途は同じです。早く作れる、結びが効くのに方向性があってそれを利用出来る、カラビナバッチマンに発展させられるといった利点があります。左をマッシャ―、右をクレムハイストと言う人が多いです(2011年1月現在)。

タイプ1(マッシャー) 右よりゆるめやすい |

タイプ2(クレムハイスト) 左と違いがっちり決まる |

|

← 上は巻き不足 ←下のように 結び目を持って、 結び目から巻きはじめて なるべく沢山巻く 巻きの上に結び目がかかる |

カラビナバッチマン結び(オートブロックorフリックションヒッチその3)

ロープにカラビナを添わせて、スリングで巻き付けバッチマン結びにします。カラビナを持ってロープの上をスライド出来るので便利です。

マッシャー結び(オートブロックorフリックションヒッチその4)

└Ytube36秒

ブルージック結びと用途は同じです。ブルージック結びは双方向に効きますが、マッシャー結びには方向性があります。

下図は一本の補助ロープをメインロープに編んで末端を結んで作るマッシャーで、メインロープが細い場合に有効です(メインロープが捩れません)。

ハーフマスト結び(イタリアンヒッチorムンターヒッチ)

└Ytube25秒

@エイト環やATCを落としたなんて時にこれが有効です。

@トップがセカンドを上から支点ビレーする時に使用すると利点が多いです。

①ビレーしているロープを緩めることが容易

②仮固定がシンプル

③吊り上げシステムに移行しやすい

④エイト環グリップビレーより支点にかかる負担が少ない

@長いピッチの懸垂下降に使うとロープが激しくキンクします。なので、懸垂下降ではロープが回転しないようにロープをしっかり握りながらHMSカラビナに送ってやる必要があります。

@懸垂下降の際に仮固定しやすく、決めた位置にピタリと止められます。

@懸垂下降の場合は引き手側のロープがカラビナのゲート側に来ないようにハーフマスト結びを作ります。

@使用するのは写真にあるようなHMTカラビナ(:ハーフマスト専用カラビナ)が望ましいです。

ロープは上に延びて懸垂下降の支点に 向かいます。 親指が下になるようにロープをつかみ |

時計回りに手の平を反転させて |

上方向に延びるロープをつかめば、 ハーフマストヒッチが出来ます。 |

親指側からHMSカラビナ(ハーフマスト 専用カラビナ)をかけに行く |

2箇所にカラビナをかけて |

, ,手をはずせば、ひとまず形が出来る。 さらにカラビナを赤矢印方に引くと |

ハーフマストヒッチが反転して、懸垂 下降のロープのかかり方になります。 リードのビレーもこの形で行います。 赤矢印側(引手側)ロープがカラビナ のゲートの反対側に来ることに注目! *カラビナ下部が懸垂下降者のハーネスの ビレーループにかかります。 |

セカンドのビレーにハーフマストヒッチを 使う場合の写真です。 青側ロープがビレーヤーの引手で、 赤側ロープがセカンドにつながります。 *カラビナ上部がビレーの支点にかかります。 支点は十分に強度があるものを使用して 下さい(リングボルト2つ連結程度は不可)。 |

ハーフマスト2回ひねり

└Ytube160秒

@人を背負って懸垂下降する時にかかる大きな加重に対して、十分なブレーキをかけることが出来ます。 懸垂救助の項をごらん下さい。

時計回りにねじって輪を作り |

もう半回転して |

さらにもう半回転して |

鉛筆が通るている場所にHMSカラビナ をかけます。 |

HMSカラビナをかけた所の写真です。 |

カラビナのゲートを閉じて、HMSカラ ビナを下に(赤矢印の方向)に引き、 上に延びるロープを上に引くと |

ハーフマスト2回ひねりの完成です。 |

イラストにしてみました。 |

エイト環2回がけ(附録:「行って返って方式」と「ひげ出し」)

@ハーフマスト2回ひねりと同様です。人を背負って懸垂下降する時にかかる大きな加重に対応出来ます。 懸垂救助の項をごらん下さい。

@小さなエイト環では2回かけはできません(小さなエイト環は使い勝手が悪い点が他にもいくつかあるので一般的な大きさのエイト環にしましょう)。

@「行って返って方式」と「ひげ出し」を付録として加えてあります。

普通に1回かけにしたエイト環からスリングを出してハーネスに連結(腰から離れて高い位置にエイト環が来る)し、制動側のロープをハーネスにかけたカラビナにかけて折り返し、さらにエイト環側のからびなにかけて折り返しZ形(ロープが行って返ってする)にロープを流す方法がシンプルで使いやすい(ただし宙吊り状態の怪我人を救助する場合はエイト環2回がけを使用すること)。

エイト環2回がけの 完成図(ロープ2本 の場合) 右上は「懸垂救助シ ステム」の写真です。 紫スリング(下降器 をハーネスから離し てセットする工夫= ひげ出し)は救助者 につながります。灰 スリングは負傷者の セルフビレーです (エイト環の小さい 方の穴を利用して セルフビレーをセッ トします)。オレンジ ロープを仮固定すれ ば、救助者はシステ ムから脱出できます。 右下はエイト環2回 がけ拡大写真です。 |

|

| ↓附録1:「行って返って方式」と「ひげ出し」 (カラビナリリーシングヒッチ) |

||

ビレーループの30cmほど上にエイト 環を短スリングと赤カラビナとオレン ジカラビナでセットし(仮称:「ひげ出 し」セット)、さらに黄色カラビナを上 下に2ヶセットして、 |

次に懸垂のロープを「行って返って方 式」でセットします。制動力が増します し、その(制動力の)調整も容易なの で細いロープでの1本懸垂に用いるが 良いです。 下の写真の右の赤字説明をごらん下さい。 |

|

| a | ・「行って返って」方式はエイト環だけで なく左写真のようにルベルソーキュー ブ等、他のビレー器でも使えます。 ・下の黄色カラビナのあたりでロープを 巻いて縛ってしまえば仮固定も容易で す。 ・「行って返って」方式を、負傷者:A を伴う2人懸垂に使う場合はAの セルフビレーのセットが複雑です。 *赤いHMSカラビナにAのセルフビレーを セットすると、ビレーループがビレー器の 方に引きよせられてしまいます。 *Aを残して、懸垂者が脱出できるようにす るためには、ビレーループと黄色とオレン ジのカラビナの間にもう2つ安全環付カラ ビナ(ビレーループの次の次のカラビナに Aのセルフビレーをセットします)が必要に なります。 ・「ひげ出し」セット及び1本懸垂につい ては懸垂下降補助①②の項を参照 して下さい。 ・「行って返って」を4mm程度の細引きで 数回繰り返せば、一つ下の項のマリー ナヒッチの動作をさせることが出来ます ので「カラビナリリーシングヒッチ」と呼 ばれています。  |

|

└YTube1分

付録2:エイト環1.5回がけ(細いロープ1本で懸垂下降する場合等に使用)

付録3:懸垂下降の支点を固定する(結びが無いので大きなテンションがかかっても解除出来る、同じことはATCでも可能)。

ロープを支点で固定して1本懸垂で2人が同時に下る。横に張られているスリングは流星法のその4の項をご覧下さい。

左からエイト環0.5回かけ(超太いロープ用)、1回かけ、1.5回かけ(1本懸垂用)、2回かけ(2人懸垂用)

カラビナ懸垂

└YTube2分46秒

ハーフマスト懸垂は激しくロープがキンク(捩れ)ます。カラビナ懸垂はそのキンクを防げます。直角に重ねた2個のカラビナを3個にすれば制動力を増やすことが出来ます。カラビナが多く必要になることか欠点です。

マリーナヒッチ

└YTube2分

波の荒い時に船を桟橋に停めることに使われたのでマリーナヒッチと呼ぶようです。テンションのかかった状態で解除できるので、ビレーヤーの脱出やロープの結び目通過などセットに使われます。空中懸垂の状態でシステムが回転する場合は用いることが出来ません。

スリングで作るマリーナヒッチです。 |

カラビナに1回以上巻き付けます。 ハーフマストヒッチにする場合もあります。 |

テンションのかかる部分に数回巻き付けます。 |

テンションのかかる部分の2本のスリングを割 って間にはさみます。テンションがスリングに 移った後でもマリーナヒッチは解除出来ます。 |

仮固定各種

仮固定を使うことが予想される場合はハーフマスト仮固定その1を最優先させて下さい。

HMSカラビナのみで仮固定出来てシンプルなので他の救助システムと併用が容易です。

| エイト環仮固定その1(行って返ってから仮固定を作る方式) ①同じ方法でATC仮固定が出来る ②一つ下の項に記載の1本のロープ用ハーフマスト仮固定も原理は同じ ①②併せ考えると、仮固定を「行って返ってから作る形式一つにしぼる」のが良いかも知れない。 |

|

小さめのカラビナで行って返って方式を 作る)。 |

引手側のロープに輪を作るその1 |

引手側のロープに輪を作るその2 |

輪の中にロープを通して普通ノットで テンションのかかるロープを挟むように 作りに行く。 |

引き締めて写真上部左側に出た輪を 大きく引き出す。 |

引き出した輪で止め結び(フィッシャー マンズノットの片側)を作って完成。 |

←上の写真を裏から見た図です。 この図では小さめのカラビナを足していません。 小さ目のカラビナを足すと、加重によってそのカラビナがエイト環 の上部あたりに移動します。止め結びを施していますから仮固定 が解けることはありませんが、システムが動くので、仮固定の解除 が困難になる可能性があります。 2人分の体重のような大きなテンションがかかる場合 や懸垂下降の途中で仮固定することが始めから予想 される等の場合は ←小さめのカラビナを足さずにあらかじめHMSカラビ ナにロープを通しておく方法(左図)を使用して下さい。 |

|

エイト環仮固定その2(都岳連方式)

*Aの部分にカラビナをかけて止める。

*左図Aの簡易仮固定は大きな加重がかかると解除出来ないので人を背負って懸垂下降する時には用いない。

*左図Aの簡易仮固定は大きな加重がかかると解除出来ないので人を背負って懸垂下降する時には用いない。

ハーフマスト仮固定

└Ytube69秒

その1、1本のロープ用(セカンドビレー時の仮固定用)

仮固定を使うことが予想される場合はこのハーフマスト仮固定その1を最優先して下さい。

HMSカラビナのみで仮固定出来てシンプルなので他の救助システムと併用が容易です。

左側がテンションのかかるロープ 右側が引手側のロープ |

引手側のロープに輪を作る。 |

輪の中にロープを通して普通ノットで テンションのかかるロープを挟むように 作りに行く。 |

片蝶々結び(スリップドノット)になる。 |

蝶々の輪を長く引き出して |

引き出した輪で止め結びを施して万全を 期す。 |

その2、2本のロープ用(懸垂下降時の仮固定用)

*図は1本のロープだが、2本のロープを用いて懸垂下降をしている時に用いるのが良い。

*AとBをカラビナで連結するか、上の「その1、1本のロープ用」のように止め結びを施して万全を期す。

*Aの部分がネジレナイようにする(α状にならない)ことが大切である。

マリーナヒッチ応用仮固定(マリーナヒッチの項参照)

@結ばないので解除が簡単という利点がありますが、空中懸垂の状態でシステムが回転する場合は用いることが出来ません。

@マリーナヒッチ応用仮固定はビレー器がエイト環でもHMSカラビナでも出来ます。

@テンションがかかった後、フリーに使える方の手でカラビナをビレーループに一枚追加します(これでビレーループにかかるカラビナはHMTカラビナとノーマルカラビナの2枚になります)。

@カラビナを足さずにHMSカラビナのみで「行って返って」を作れるように、あらかじめHMSカラビナにロープを通しておく方法があります(2人分の体重のような大きなテンションがかかる場合にはカラビナを足さない方法を使用して下さい)。⇒参照:エイト環仮固定の項

@テンションを支える引き手側のロープをそのノーマルカラビナにかけて折り返しATCの上直近のトップ側のロープに(又はATC下のあごヒモ丈のワイアーの所に)数回巻き付け、巻きがほどけないように巻きの頭を、2本の懸垂用ロープの間に挟み込んでから、適当な所にカラビナで止めて出来上がりです。

その1 左に伸びるロープがビレーヤーの引き 手側です。 |

その2 カラビナをビレーループに追加します。 (カラビナを足さずにHMSカラビナのみで「行 って返って」を作れるように、始めからHMSカ ラビナにロープを通しておく方法がある)。 |

| 2人分の体重のような大きなテンションがかかる場合は小さめのカラビナを足さずにあらかじめ HMSカラビナにロープを通しておく方法を使用して下さい。⇒参照:エイト環仮固定の項 , |

|

その3 カラビナ折り返し(行って帰って)を セット、大きさの異なるカラビナでないと制 動力が低下します。 |

その4 ATCの上に巻きつけて行きます(ATC の下の黒いアゴヒモの所に巻き付けても良い)。 |

その5 ここでエイト環仮固定その1のように縛 ってしまう方法があります(方法が一つに統一 出来る)。 |

その6 たくさん巻けば、莫大なテンションが かっかっても大丈夫です。 |

その7 巻き終わりの部分が回転して巻きがほどけないように、金色カラビナのかかる ロープ折り返し部分適当な所で縛って止めて出来上がりです。HMSカラビナとかビレ ーループといった仮固定システムの心臓部の所で縛ると、大きな力がかかった場合に 解除出来なくなります。懸垂下降している場合は、巻き付けた後、金色カラビナ側のロ ープをテンションのかかっている2本のロープの間に挟んで、さらにどこかに止めます。 |

|

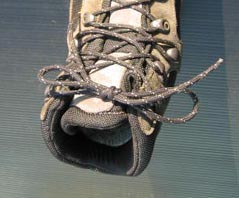

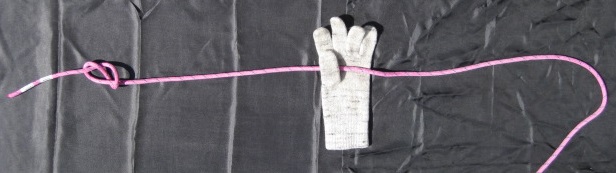

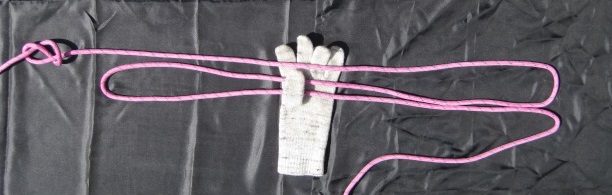

ほどけない靴紐の結び方(靴紐ではわかりにくいので太めのロープの写真で解説します。)

└Ytube2分

1、まず蝶々結び(スリップド ノット)を作りに行きます。 |

2、蝶々結びの結び目を少し緩 2、蝶々結びの結び目を少し緩めておきます。 |

3、蝶の輪の片側を引き出します。 |

4、引き出した輪を緩めた結び 目にからめに行き手前から奥 に差し込みます。 |

5、輪を差し込んでから、右の輪 と左の輪を引いて結びをきつ く締めます。 |

6、ほどけない靴紐の結び方が 完成した所です。 |

|

7、実際に靴紐を結んでみまし た。輪が小枝に引っかかって もほどけません。末端の紐を 引けば簡単にほどけます。 |

└Ytube1分

└Ytube3分

<参考>ハーケンにスリングをガースヒッチでかけるのは問題なのか→こちらをごらん下さい。

要するに、輪ゴムを止める結び方がタイオフだ 強度が3分の1に低下することを承知の上で使 うこと。 |

スリングの長さが充分にあればラウンドターンヒ ッチを使うことでタイオフによる強度低下を防ぐ ことが出来る。 |

にラウンドターンで作っった 支点は信頼度抜群です。 ※タイオフやラウンドターンヒ ッチを施す幹や枝が枯れて いないか確かめること。 ※さらに左図のカラビナを回転 させ(ゲートを上に向け) 支点の出来あがりです。 |

|

クライミングギアの携行方法

└Ytube3分

<参考>スリングをたすきがけにするリスクについて→こちらをごらん下さい。

胸のギアラックは市販の物よりも15mm幅のテー プをリングベンドで結んで自作した方がベターだ。 ①スリングとして使えるから ②ザックを背負っても肩に違和感がないから |

ギアアラックを左手を通して肩にかけ、 カラビナ等をかけて行く。 ギアラックを肩にかけてからザックを背負う。 |

||

胸のギアラ ッにかける カラビナ等 は大きくて 重いものか ら順にかけ て行く。 |

①ザックを背負ったら(写真ではザックを省 略)、120cmスリングの両末端をカラビナで つないで60cmの輪にして右手を通す側の肩 にかける。 ②写真の銀色のカラビナを120cmスリングの 片側の末端から外した後、正面に引き出せば、 簡単に取り出すことが出来る。 2倍長の240cmスリングでも同じことが出来る。 |

||

120cmスリングの上に60cmスリングをかける。 左手と両足でレストして、右手でスリングを体から 着脱する。 |

①エイト環は大きい ①エイト環は大きい輪をカラビナにか けてハーネスのギ アラックに吊るす (ロープをかけて からエイト環をカ ラビナから外せば エイト環を落とし にくく出来る)。 ②ATC等のビレー 器具を持っていれ ば吊るす。 ③写真には無いがル ベルソーキューブ等のセカンドオートロックビレー器の場合は解除用のカラビナ(大き目が良い)を近くに吊るしておくと良い。 |

||

ヌンチャクを外す時,腕を伸ばし て「レスト」出来るので、ヌンチャ クは下からすくい上げるようにハ ーネスのギアラックに吊るすのが 良い(ヌンチャクは前傾壁で用い ることが多く前傾壁では、胸のギ アラ ックは自重で背中側に回り やすく扱いにくい)。 ヌンチャクはストレートゲートの カラビナをハーケン等の穴にかけ、 ベントゲートのカラビナにロープ をかける。 ヌンチャクを4ヶ吊るしたなら60cm スリング6ヶと普通カラビナ6ヶで計 10ヶの中間支点用具を持つように する(10ヶ以上)。 余談だが、クライマーが右上方向に登る場合にボルトにヌンチャクをかける向きが写真のヌンチャク向きと一致している。 |

180cmスリング や240cmスリン グ は2~4重に 重ねて→ (注:写真は解か りやすくするた め60cmスリング を用いている。) |

縄をなうよう にひねりを 加え→ |

中央で折って 末端にカラビナ をかけて、 この状態でギアラ ックに吊るす。 |

ハーケンの穴はカラビナがかけられる十分な大きさがあるが、実際には上右写真のようにハーケンの頭が外に出ていなかったり潰れていたりでカラビナがかかられない場合が少なくない(ヌンチャクは使えない)。

ハーケンが支点のルートの場合は出来るだけ細いスリングを携行して、ハーケンの穴に通して(写真のようにチョックレンチで引き出すとことも多い)カラビナをかけて支点にする。スリングの強度が落ちるのでハーケンに直接スリングをかけないと言う意見もあるが、強度が落ちても支点がないよりはずっと増しだし、スリングの強度不足よりハーケンが抜けるリスクの方が高い。また、スリング1本とカラビナ1つで支点が出来るのでヌンチャクより軽く出来る(多用途でもある)。

ハーケンが途中までしか打ち込まれていない場合は根本にタイオフして支点とする。

細い枝にフリクションヒッチをセットして支点とする。

ちなみに、スリングを肩にかけて携行する方がアルパインヌンチャク等にして持つより便利だ。片手でスリングを出し入れ出来るからだ。その場合、首にかけるのでなく手を通して肩にかけることを怠ってはならない(20年程前に首吊り事故があったのと聞いている)。肩にかける場合はスリングの長さは60cmが良いのだが、小さい人には長すぎて肩から落ちてしまうので、50cmスリングを自作すると良い。

*ハーネスのギアラックにガースヒッチでかける方法の長所は首吊りリスクがない,片手で出せる、短所は片手では戻せない,吊り下がる長さが30cm弱になる(15cm程度に収めたい),薮コギに弱い *編む(写真一番右)方法はなんと言っても扱いに時間がかかりすぎるので推奨しない。

ロープのしまい方

└Ytube7分

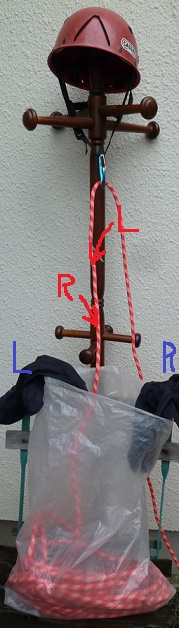

| その1、ロープをロープ袋に順次押し入れる方法 └ 最優先でこの方法を使いましょう。 *シラフをシラフ袋の押し込む要領で、ロープをロー プ袋に順次押し入れて行きます。使う時にスルスル とロープを取り出せるので大変に便利です。 *他の方法よりかなり早くロープがしまえます。 *ロープ袋を厚手のビニール袋(重量パック←ホー ムセンターで売っています)にすれば、濡れたロー プでもザックに入れられます。 *ショートロープの使用が予想される時に有効です。 また、めったに使わないけれど使う時は急場である だろう、補助ロープのしまい方(携行方法)として有 効です。沢登りには最適です。 *別の人にロープ袋の口を広げて持ってもらいます。 右写真で、別の人はこちらに背中を向けてしゃがんで いて(読者の位置にいる)、右手青Rと左手青Lで袋の 口を広げて持っています。 *ヘルメットのあご紐にカラビナをかけそこにロープ を通します。 右写真で、ロープを袋に入れる人は顔をこちらに向けて 立っています。赤いヘルメットのあご紐に青いカラビナを かけてピンクのロープを通しています。 *ロープを両手で交互にロープを袋の中に押し入れ て行きます。 右写真で、ロープをしまう人の右手が赤R、同左手が 赤Lです。ロープをしまう人は左右の手でロープを持 ち、交互に下に向けて袋の中ほどまで手を挿入しな がらロープを袋に押入れて行きます。 *ロープの末端まで押入れたら、結び目を作るなど して目印をつけます。 ロープの末端がすぐに見つかるようにしておくことは 重要です。末端がわからなくなって、それを探すうち に末端がロープの間を通り、途中に期せずして結び 目が出来てしまいます。ロープの末端探しは大きな 無駄時間と無駄作業につながります。 |

|

|

|

その2、折りたたみ(振り分け) ←Timtam&笈の岩登り教室で使っている方法です。 |

|

末端がわからなくならないように遠くに置くか、結び目を作っておくこと。 末端の位置をいつも把握していることは基本中の基本と考えます。 写真では左右のロープがシート上にありますが、実際には手の下に垂れ下がります。 |

|

ロープは巻かないでたたみます(折り返すように重ねる=振り分ける)。 巻くとクルクルとキンクしてしまいますので、ロープを巻くことはほとんどありません。 *ショートロープで余ったロープを肩にかける時は巻きます。 、 |

|

手の平に乗らなくなったら手首に乗せます。 手でなくて、首に乗せてロープを振り分ける人もいます(ロープが濡れていなければの話)。 、 |

|

全部たたみ終わったら、たたみ終わりの末端(青線で印をつけました)を中央で折り返し、始めに遠くに置いておおいたもう一方の末端(赤線で印をつけました)を使って、ロープの束の中央を強く巻いて引き締めます {写真を見て下さい:赤末端を左に向かって(巻く前にロープの端が右から左に向かっていたから,左に向かう…左から右に向かっていたなら右に向かう)6回半巻いて青末端で作ったヘアピンの穴を通してから、青と赤の両末端を引き締めます}。 ロープを締めてまとめる方法は他にもいろいろな方法がありますが、方法よりもロープのたたみが崩れないようにきっちり締めて頑丈に縛っておくことが大切です。崩れてしまうと、ザックから出して、再度使う(リードアンドフォローのロープワークetc.)時にロープがお祭りして(こんがらがって)ほどくのが大変になってしまいます。 |

|

その3、ロープバッグ←シングルピッチの岩登りで使います。 |

|

ロープの末端がわからなくならないようにロープ バッグシート付属の輪(白)に結びます。白の輪 に結んだロープが下のロープ(=セカンドがハ ーネスに連結するロープ)です。 |

ロープバッグシートの上にロープをバサバサと 折り返すようにして重ねて行きます。この作業 (=ロープの上と下を作る)はクライミング 開始の時とマルチピッチの途中でリーダーとセカン ドが入れ替わらない時)は毎回行います。ロー プバックはそれ(ロープの上と下を作る)を簡 略化出来るのです。 |

シートの上にロープを全部送ったら、送り終え た方の末端を付属の赤い輪(右上)に結びます。 ロープの赤末端が上のロープ(リーダーがハー ネスに結ぶロープ)です。 ①長いロープの途中に1つもむだかりがない。 ②末端がわからなくなってしまうことがない。 ③赤末端を引けば白末端までスルスルと出て行く。 |

付属の輪(赤)に結んだ所を拡大しました。写 真は普通のノットですがエイトノット等でもよ いです。 |

シートをたたんでバッグ本体に入れ込み |

ファスナーを締め、ロープのしまい終わりです。 ファスナーを開けて2つ前の写真まで戻れば、 すぐにロープが使える状態になります。シン グルピッチの岩場ではロープバックは便利で す。マルチピッチの場合は軽くて懸垂下降の 時に袋入れ懸垂(参考リンク)が出来るので、 ロープバッグでなくてロープ袋を使います。 |

| 参考 *ロープのしまい方は他に様々あります(適宜使い分けて下さい)。 *ロープを長く保管する場合はロープの酸化を防ぐためにロープ袋かロープバッグに入れ、さらにビ ニール袋に入れて下さい。 *クライミングロープを扱って40年、登山中の‘ロープを出す場面’と‘しまう場面’と‘途中’の2+α 回ずつ、ロープバックの2番目の写真の説明に記したロープの上と下と作る作業を必ず行って来 ました。ロープワーク(rope・work)の最も本質的なワーク(work)が「ロープの上と下を作る」 なのかも知れません。 |

|

ロープの結び方 2016.11/9更新

仲間と登るロープワーク(1)に行く

└ロープワークのページを連続して読んで行くことが出来ます。

|

|

|